Bérénice, chargée de campagne à L214

- Article du Vendredi 17 octobre 2014

Bérénice, beaucoup d’adhérents à L214 te connaissent car tu travailles pour l’association. Pour commencer par le commencement, comment as-tu connu L214 ?

J’ai découvert L214 sur Internet en 2008, en adhérant j’ai mieux découvert l’asso, puis je l’ai rencontrée la même année lors d’un festival végé pour les animaux, à Rennes. Ça a été ma première action pour les animaux – mis à part le fait que j’étais végane depuis plusieurs années. J’y ai tenu un stand toute la journée avec Brigitte Gothière, c’était les tous débuts de L214. À un moment, je suis même restée toute seule, j’appréhendais mais j’ai réussi à me débrouiller. Je me souviens d’un homme qui m’avait opposé que « les arbres aussi ont une conscience » ; comment peut-on comparer un animal et un arbre du point de vue de la souffrance ? À la fin de la journée, Brigitte m’a encouragée à continuer à militer car elle trouvait que je m’étais bien débrouillée pour un premier stand. De mon côté, j’étais ravie d’avoir réussi à parler des animaux en dehors du cercle privé.

Et tu as continué ?

Bien sûr ! J’ai participé à d’autres actions, dont certaines organisées par Droit Des Animaux [DDA]. Je voulais faire une asso vraiment locale et être indépendante, j'ai donc créé Non à l’Exploitation Animale [nea] en 2009.

« Les animaux d’élevage sont incomparablement

les plus nombreux à souffrir. »

Quels étaient les objectifs de nea ?

Avec nea, on voulait défendre tous les animaux exploités. On a fait beaucoup d’actions barquettes [ndlr : des militants s'allongent dans des barquettes géantes de "viande humaine"], des stands d’info sur la vivisection, des actions devant les cirques… Progressivement, on s’est rendu compte que les animaux d’élevage sont incomparablement les plus nombreux à souffrir. Quand L214 a lancé sa campagne Monoprix, on a organisé une action Monop tous les 15 jours, puis on a relayé la campagne contre le foie gras, celle pour l’Abolition de la Viande, etc. Quand j’ai intégré l’équipe de L214 en bénévole, on a eu envie de vraiment représenter L214 localement. Par conséquent, nea a fini par s’arrêter.

Ça ne vous a pas fait peur de perdre l’indépendance que vous aviez avec nea ?

Tu veux dire que ça a vraiment été un bonheur de militer avec L214 ! L’asso a une façon de fonctionner qui nous convenait tout à fait, sans rapports de forces mais dans l’encouragement, le positif, toujours dans l’objectif de parler des animaux, de donner envie aux gens de s’engager, et en plus il y a tous les supports.

« Ma vie est consacrée à défendre

les animaux d’élevage. »

Tu es salariée à L214 depuis le printemps 2014, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ?

Oui, tout a changé ! Désormais, ma vie est consacrée à défendre les animaux d’élevage, ce combat fait partie intégrante de ma vie. Avant, dans mon travail, j’étais souvent mal parce que je n’en voyais pas la finalité. En fait, j’avais toujours voulu travailler pour les animaux mais je ne savais pas comment le concrétiser.

Je suis chargée de campagne, et – comme tout le monde dans l’équipe – je suis assez polyvalente. Je dynamise aussi le groupe local de Vannes. Les actions de rue sont très importantes, et on en organise une tous les 15 jours au minimum. Je n’y suis plus présente systématiquement, car Vannes est à 50 km de chez moi, et puis être à 2 ou à 3 pour certaines actions est suffisant. La doc est centralisée chez un commerçant sympathisant, et pas mal de militants étaient à nea, on les connaît bien, ils sont efficaces, organisés et compétents.

Le 4 octobre, on a organisé à Rennes une Vegan Place, c’est de la préparation mais le résultat est vraiment très encourageant ! Un autre aspect de mon travail qui me plaît énormément est que j’apprends tous les jours.

Tu dis que tu as toujours voulu travailler pour les animaux, peux-tu nous raconter un peu ton parcours ?

Quand j’étais enfant, ma mère élevait une dizaine de lapins pour leur chair. Ma sœur et moi nous en occupions quotidiennement, et refusions de les manger. Un jour, à 7 ans, j’ai vu un voisin en tuer un (mes parents ne les tuaient pas eux-mêmes). Comme je ne voulais pas qu’on leur fasse du mal, j’ai fait pression sur ma mère pour qu’on les libère dans un bois voisin, mais ils furent évidemment incapables de se débrouiller, et le lendemain on a seulement retrouvé des traces de sang… Il aurait fallu les placer dans un refuge, mais à l’époque on ne savait pas quoi faire d’autre que les libérer... Ces lapins ont été les derniers que ma mère a eus.

« À 12 ans, j’ai vu à la télé un veau se faire

conduire violemment à l’abattoir.

Ça a été un choc terrible. »

À 12 ans, j’ai vu au journal de 20 h sur TF1 – Brigitte Bardot était invitée sur le plateau – des images d’un veau qu’on sortait violemment d’une bétaillère pour le conduire à l’abattoir. Je n’en ai parlé à personne mais ça a vraiment été un choc terrible, j’ai beaucoup pleuré. Avec les lapins, j’avais eu une première prise de conscience entre l’animal dorloté et celui qui est tué, c’était un rapport très intime, mais ce veau inconnu m’a fait faire le rapprochement entre la viande qui était dans mon assiette et les animaux. Comme je ne mangeais pas nos lapins, je n’avais pas fait ce lien.

J’ai donc annoncé à mes parents que j’arrêtais de manger de la viande pour ne plus tuer les animaux, et ils ont accepté en pensant que ça me passerait, et puis je mangeais encore du poisson, ça les rassurait.

Mais ça ne m’est pas passé et à 20 ans je suis devenue végétarienne, puis végane – après que mon ami m'a montré une vidéo de PeTA sur l’industrie laitière – c’est-à-dire que j'ai supprimé tout produit d’origine animale, comme les produits cosmétiques testés sur les animaux. Je me suis simplement mise à consommer plus de céréales, de légumes, de légumes secs et de fruits (et puis aussi de la B12 en complément).

« Je suis devenue végane :

j'ai simplement consommé plus de céréales,

de légumes, de légumes secs et de fruits. »

Je considérais alors que j’avais fait ce qu’il fallait : j’avais vu un animal souffrir, j’avais arrêté de manger de la viande. Mais un jour, je suis tombée sur un tract où on voyait une vache et un veau dans un pré : c’était pour un repas végétalien dans un resto indien à Vannes, organisé par DDA. Mon ami et moi y sommes allés, on y a rencontré Jean-Luc de l’association Droit Des Animaux et d’autres végans, et c’est comme ça qu’on a commencé à agir pour les animaux.

Depuis six ans que tu es engagée pour les animaux, as-tu vu une évolution dans la société pour les animaux ?

Oui, je dirais qu’il y a plus de gens avisés. Il y a toujours autant de gens qui s’opposent violemment au combat pour les animaux, à la façon dont on en parle, mais on rencontre plus de personnes qui adhèrent idéologiquement, qui sont positivement réactives dès le début. Il faut informer les gens, les faire réagir. La réalité est dure, mais les images permettent souvent de provoquer le déclic et de faire arrêter de manger les animaux.

Propos recueillis par Clèm.

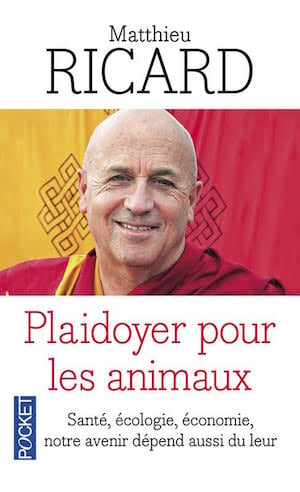

Pour Matthieu Ricard, nous ne pouvons pas prétendre être civilisés tant que spécisme et carnisme dirigent nos actes et que les animaux ne seront pas protégés. Les animaux, nos concitoyens sur Terre, ont des intérêts propres à vivre et à ne pas souffrir et rien ne justifie qu’ils soient utilisés pour assouvir nos désirs, sinon que nous sommes les plus forts. Nous les faisons naître par centaines de millions afin d’alimenter les industries de la mort, les élevages où règnent des conditions de vie épouvantables et les abattoirs sont gardés comme des forteresses, tandis que des représentations bucoliques de vaches et de cochons heureux endorment les consciences pour que le massacre se perpétue. C’est ainsi que chaque année 60 milliards d’animaux terrestres et plus de 1 000 milliards d’animaux marins sont tués dans le monde pour notre consommation, et que des centaines de milliers d’animaux sacrifiés dans les laboratoires, tandis que d'autres sont victimes de la mode, de nos loisirs et de divers trafics juteux.

Pour Matthieu Ricard, nous ne pouvons pas prétendre être civilisés tant que spécisme et carnisme dirigent nos actes et que les animaux ne seront pas protégés. Les animaux, nos concitoyens sur Terre, ont des intérêts propres à vivre et à ne pas souffrir et rien ne justifie qu’ils soient utilisés pour assouvir nos désirs, sinon que nous sommes les plus forts. Nous les faisons naître par centaines de millions afin d’alimenter les industries de la mort, les élevages où règnent des conditions de vie épouvantables et les abattoirs sont gardés comme des forteresses, tandis que des représentations bucoliques de vaches et de cochons heureux endorment les consciences pour que le massacre se perpétue. C’est ainsi que chaque année 60 milliards d’animaux terrestres et plus de 1 000 milliards d’animaux marins sont tués dans le monde pour notre consommation, et que des centaines de milliers d’animaux sacrifiés dans les laboratoires, tandis que d'autres sont victimes de la mode, de nos loisirs et de divers trafics juteux.