Oppressions entrecroisées : le point de vue d’une féministe musulmane et vegan

- Article du Mercredi 9 septembre 2015

Avoir une poule comme amie d’enfance, être témoin de l’abattage rituel d’un mouton par un membre de sa famille, voir une vidéo choquante de la mise à mort de bétail australien en Indonésie – tous ces facteurs ont conduit Ruby Hamad à faire le lien entre féminisme et droits des animaux. Elle affirme que les féministes qui mangent de la viande militent peut-être pour leur propre libération, mais tant qu’elles participent à l’exploitation animale, elles soutiennent le système contre lequel elles luttent.

Traduction de l'article intialement publié en anglais sur le site The Scavenger sous le titre Intersecting oppressions: perspectives from a Muslim vegan feminist

11 avril 2013

Longtemps avant de savoir ce que cela signifiait, bien avant d’avoir entendu le terme, j’étais ce qu’on pourrait appeler une féministe. En grandissant en Australie dans les années 80, en tant que petite dernière d’une famille de sept enfants, mon enfance semblait m’offrir une liberté illimitée. Mes parents, arabes et musulmans, ne faisaient que très peu, voire aucune différentiation entre mon petit frère et moi.

J’étais un garçon manqué. Pendant que mes sœurs aînées devaient récurer le plancher, faire la vaisselle, et vider des poissons avec ma mère, je me retrouvais dehors avec mon petit frère. Quand nous ne grimpions pas aux arbres, nous jouions à cache-cache sur le toit de notre école primaire, étions absorbés dans une partie de cricket, ou occupés à plonger dans la piscine du coin.

J’étais un garçon manqué. Pendant que mes sœurs aînées devaient récurer le plancher, faire la vaisselle, et vider des poissons avec ma mère, je me retrouvais dehors avec mon petit frère. Quand nous ne grimpions pas aux arbres, nous jouions à cache-cache sur le toit de notre école primaire, étions absorbés dans une partie de cricket, ou occupés à plonger dans la piscine du coin.

Les différences entre les filles et les garçons ne rentraient pas en jeu. Pas au début. Nous étions égaux. Les grandes vacances à Sydney semblaient éternelles. La vie était belle… jusqu’au jour où la puberté a commencé. C’est le moment où l’illusion d’égalité s’est brisée.

Je l’ai remarqué pour la première fois à l’âge de onze ans. Avant mon frère et moi traînions toujours au parc jusqu’à la tombée de la nuit à nous accrocher à l’échelle horizontale, mais ma mère a commencé à exiger que je rentre tout de suite après l’école. Mes demandes de permission de jouer au touch football avec les enfants du coin (des garçons, pour le plupart) étaient accueillies avec une expression d’horreur, bouche bée.

Tu veux jouer avec les garçons ?

Quand j’ai eu douze ans, moi aussi on m’a attribué des corvées. La tâche que je détestais le plus, qui me faisait bouillir de rage, était de faire le lit de mon frère cadet.

Je n’étais plus son égale.

C’est à ce moment-là que j’ai compris.

Je savais que le clivage entre la façon dont on traitait mes frères, moi et mes soeurs n’allait que s’agrandir, à cause de nos corps féminins. Je savais que mes jours de liberté étaient comptés. Et je savais aussi que je n’allais pas le tolérer.

Je n’ai jamais été rebelle, du moins pas ouvertement. Ma rébellion se passait dans ma tête : à treize ans, j’ai décidé de ne pas supporter cette situation éternellement. Je me suis résolu de n’accepter le contrôle qu’avaient mes parents sur mon corps que jusqu’à l’âge de pouvoir légalement me prendre en main moi-même. Dès mes dix-huit ans, je partirai, me suis-je promis.

A bien des égards, j’étais une fille obéissante. Vu que je n’avais jamais montré de signes apparents de mécontentement, ce serait un euphémisme de dire que mes parents ont été pris de court quand, à dix-neuf ans et sans être mariée, j’ai quitté la maison un matin sans jamais revenir. Ils n’avaient jamais remarqué — je ne l’ai compris moi-même que des décennies plus tard — que les signes de ma révolte étaient là. Simplement, ils ne les avaient pas vus. S’ils y avaient prêté plus d’attention, ils m’auraient vu poser des questions sur l’autorité patriarcale dès l’âge de cinq ans.

C’était à cet âge-là que j’ai commencé à montrer un profond malaise vis-à-vis de la consommation de viande.

Une poule sans nom

Tout a commencé avec une poule. Je suis souvent attristée par l’incapacité des adultes à se rappeler à quel point les enfants considèrent les animaux comme leurs égaux. Un jour – j’avais alors cinq ans – j’ai été ravie de trouver une poule en train de gratter la terre dans notre jardin. Elle semblait être sortie de nulle part, et je n’ai jamais pensé à demander pourquoi elle était là, elle y était et ça me suffisait… Je lui ai vite dit qu’elle était ma nouvelle meilleure amie et ai commencé de suite à la poursuivre dans l’arrière-cour. Donc, pour l’enfant de cinq ans que j’étais, ce fut une tragédie de passer du moment où je lui cherchais un nom, au moment, quelques jours plus tard, où j’ai vu mon père tenir son corps fragile dans ses grosses mains et, invoquant le nom de Dieu, trancher net sa petite tête la séparant de son cou. Eh oui, les poules sans tête courent vraiment comme… des poules sans tête.

Trop choquée pour crier, je me suis échappée au garage, qui avait été sa maison de courte durée, où je suis restée tremblante pendant des heures, blottie dans la la paille parsemée de quelques plumes. Mes parents ont pensé que mon chagrin était mignon mais totalement injustifié. Ça ne leur a jamais traversé l’esprit que j’étais en deuil pour la perte de ma meilleure amie.

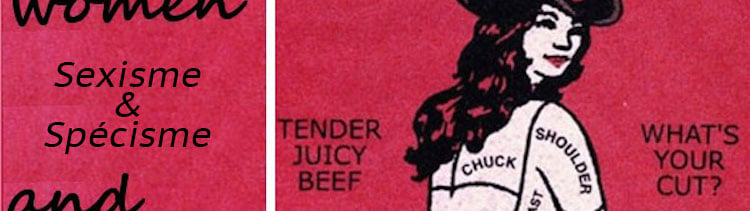

C’était ma première expérience de ce que Carol Adams appelle le modèle patriarcal de la consommation de viande. Je ne le savais pas à l’époque, mais manger de la viande est, par sa nature même, une expression du pouvoir et du contrôle masculin sur les corps des autres. Il est impossible de le nier aujourd’hui. Nous sommes tous, végétariens et omnivores, conscients que la consommation de viande est intiment liée à la notion stéréotypique de “masculinité”. Je repense aux campagnes publicitaires australiennes des années 80 qui encourageaient les femmes au foyer à “Donner de la viande à votre homme !”.

Dans le cas de mon animal de compagnie d’enfance condamné, imaginez la scène : un oiseau sans défense se trouve à la merci de la puissance du père – mon père – qui, à son tour, fait appel au père céleste (bien que les musulmans n’appellent pas leur Dieu “Père”, ils respectent la hiérarchie familière femme-homme-Dieu), pour la permission et la justification de prendre la vie de la poule. Tuer et manger les animaux est considéré comme faisant partie de l’ordre naturel. Le même ordre, bien sûr, place les hommes au-dessus des femmes et prescrit les rôles rigides de genres auxquels on est censé se conformer. C’est différent pour les filles, vous savez ?

Je n’ai pas mangé la poule. J’aimerais dire que je n’ai plus jamais consommé de poulet ni aucun autre animal mort. Mais la culture dominante qui présente la viande comme normale, naturelle et nécessaire est une force difficile à défier et, avec le temps, la douleur s’est estompée.

Néanmoins, une décennie plus tard, mon chagrin a refait surface quand, à quinze ans, j’ai visionné une cassette vidéo où l’on voyait des membres de ma famille en Syrie abattre un mouton suite à un décès dans la famille. Le sacrifice d’un animal est une tradition religieuse de longue date, où la viande est distribuée aux plus démunis. Je n’arrivais pourtant pas à réconcilier le sang qui jaillissait du corps de l’animal avec le concept de “charité”. La vie qui se vidait du mouton se synchronisait avec l’innocence qui s’en allait de mon âme. C’était à ce moment-là que j’ai annoncé pour la première fois mon intention de devenir végétarienne, une déclaration qui a provoqué un mélange d’amusement et d’horreur chez mes parents musulmans.

Mais Dieu a crée les animaux pour être mangés !

Le végétarisme, bien que pas tout à fait inconnu, est néanmoins rare dans une religion qui considère la viande comme halal – c’est-à-dire permise – du moment qu’elle provient du “bon” animal (c’est-à-dire pas du porc, mais j’y reviendrai plus loin). Ma décision de tourner le dos à la consommation de viande est venue deux ans après ma résolution secrète de quitter ma religion dès que je serai majeure.

Coïncidence ? Je le croyais à l’époque. Je n’avais pas les moyens de faire le lien entre les deux. Je ne me considérais pas comme “féministe” en refusant d’accepter ma place dans l’ordre naturel des choses. Je savais juste que je voulais être libre. Et je pensais que le fait de ne pas vouloir manger de viande n’avait rien à voir avec ma détermination de vivre de façon autonome. Je peux comprendre aujourd’hui que ce contre quoi je me révoltais, pour moi-même et pour les animaux, c’était contre l’idée qu’il est acceptable et naturel que certains contrôlent et dominent les autres.

Le processus fut facilité par le problème majeur que j’avais par rapport au porc. Il est difficile de faire sentir à quel point les musulmans ont une aversion au porc. Le Journal de la Ligue Mondiale des Musulmans dit :

« Le porc est par nature paresseux, lubrique, sale, gourmand et vorace. Il déteste la lumière du soleil et n’a ni l’esprit ni la volonté de “se battre”. Il mange presque tout, fussent des excréments humains ou autres choses infectes... On peut lui donner de la nourriture propre et saine, mais on ne peut pas changer sa nature. Il reste un porc et le restera à jamais. »

C’est vrai, cette aversion est si profonde, si viscérale que c’est non seulement la chair qui est considérée comme contaminée, mais même le caractère du cochon est vu comme pouvant être moralement contagieux pour les humains.

Cette répulsion m’a été inculquée dès mon enfance. Pendant nos jeux d’enfants, si on voulait se faire vraiment mal, ce n’était pas avec des pierres ou des bâtons, ni des gifles ou des coups de poing. On lançait tout simplement par la pire insulte qu’on pouvait imaginer : Porc !

Étant donné ce tabou instauré dès la petite enfance, je savais qu’il était impossible de surmonter mon aversion à toutes formes de viande de porc. En même temps, je savais que manger d’autres animaux tout en s’abstenant du porc, même sans croyance religieuse, n’avait pas de sens. Autant le porc est interdit et honni dans la culture islamique, autant il est admis et apprécié dans la culture occidentale dont je voulais tellement faire partie.

Je ne me suis pas rendue compte à l’époque que mon dilemme venait de l’ordre dominant que Carol Adams critique dans une grande partie de The Sexual Politics of Meat. Mon conflit intérieur avec ce que Carol Adams appelle mes “tabous personnels” questionnait ouvertement la relation arbitraire qu’ont les humains avec les animaux. Je ne pouvais pas répondre à la question éternelle : Pourquoi est-ce naturel de manger certains animaux et pas d’autres ?

Reconnaître mon rôle de victime et oppresseur

Il y avait donc deux fils conducteurs dans ma vie, l’un aussi important que l’autre : mon féminisme et mon végétarisme. Mais je les voyais comme deux aspects indépendants de moi-même. J’ai commencé à concilier ces deux parties fondamentales de ma personne quand j’ai fait la transition de végétarienne à vegan il y a un peu plus d’un an. Le catalyseur cette fois-ci fut le visionnage d’une séquence frappante d’abattage de bovins exportés d’Australie en Indonésie.

L’Australie possède une industrie prospère d’exportation d’animaux vivants. Chaque année, 4 millions de moutons et vaches font des trajets longs et périlleux vers des marchés (musulmans pour la plupart) aussi proches que l’Indonésie ou aussi lointains que l’Egypte et la Turquie, dont beaucoup ne survivent pas au voyage. En 2011, le groupe de défense des animaux Animals Australia a mené une enquête clandestine sur le marché indonésien. Ce qu’ils ont découvert a permis à la directrice de campagne, Lyn White, de déclarer que, durant les cinq premières minutes de leur tournage, il y avait assez d’informations pour faire fermer l’entreprise définitivement.

Les gros animaux mouraient de façon lente et pénible dans des abattoirs mal équipés et en sous-effectif. Beaucoup d’entre eux subissaient jusqu’à vingt minutes de torture : queues cassées, tendons entaillés, des doigts enfoncés dans leurs yeux, des coups de pieds à la tête, et de l’eau pulvérisée directement dans les narines. Mais la fin n’arrivait toujours pas ; tout ça était suivi de plusieurs coups de couteau maladroits à la gorge.

À chaque étape, ces douces créatures ne cessaient jamais de lutter. Elles tremblaient de peur en voyant les autres se faire égorger sous leurs yeux. Elles beuglaient pour protester. Elles résistaient. Elles essayaient de s’échapper. Elles voulaient vivre.

Les animaux souffraient physiquement, mais aussi mentalement ; il n’y a aucun doute. On voit clairement un des bœufs condamnés (nommé ‘Tommy’ par Animals Australia à titre posthume) trembler, son cœur battant si fort qu’il sort presque de sa poitrine quand il voit un autre bœuf se faire tuer et démembrer devant lui. Il savait qu’il serait le prochain.

Cependant, je ne crois pas que cette souffrance animale soit uniquement liée à la culture musulmane. De telles pratiques choquantes ne sont pas propres à l’Indonésie ou à l’islam mais illustrent l’impossibilité de respecter les critères les plus basiques de bien-être quand on traite les animaux comme des objets et non comme des êtres vivants. Une inspection du gouvernement de South Wales a révélé des infractions dans les dix abattoirs de l’État qui traitent la viande rouge. Quand 100% des abattoirs ne répondent pas aux normes de bien-être, on peut considérer que la cruauté envers les animaux dans l’industrie n’est pas l’exception mais la règle.

C’est un problème systématique et endémique. Quand le but est de tuer autant d’animaux que possible dans le plus court délai – ce qui est le but partout où les animaux sont tués commercialement – il n’y a pas beaucoup de place pour le bien-être animal. Les Australiens nient leur part de responsabilité de ce qui se passe dans l’enquête en la rejetant sur l’islam. Tout d’un coup, “l’étourdissement” est devenu la marque de fabrique du traitement respectueux des animaux. Nous les étourdissons, ils ne le font pas. Nous mangeons les animaux “comme il faut”. Nous sommes le bien. Ils sont le mal. Ils ne méritent pas nos vaches.

Je me voyais pourtant dans ce film. Bien que n’ayant pas mangé de la viande depuis une décennie, je voyais la personne qui fournissait toujours de la viande à son équipe sur les plateaux de tournage d’école de cinéma. Je voyais la personne qui mangeait parfois des œufs et du fromage tout en faisant taire la voix dans ma tête qui me disait que les animaux souffraient aussi pour ces produits. Et je voyais la personne qui se sentait aussi enfermée que ces vaches et qui rêvait d’être libre. Je me voyais dans le personnel des abattoirs et je me voyais dans les vaches.

J’ai pris la décision de ne plus jamais être associée à l’exploitation et à la maltraitance des animaux. Je songeais à éliminer de mon régime alimentaire tous les produits animaux après avoir lu que les vaches et leurs veaux étaient systématiquement séparés de force dans l’industrie laitière, mais je suis devenue vegan pratiquante littéralement du jour au lendemain après avoir regardé cette vidéo.

La politique sexuelle de la viande.

Cependant, j’ai fait la transition vers le véganisme par empathie envers les bêtes, sans faire le lien entre le patriarcat et l’exploitation des animaux. Je les considérais toujours comme des problèmes distincts. C’était donc avec le cœur lourd que, quelques semaines plus tard, j’ai entamé The Sexual Politics of Meat. J’avais l’impression que mon féminisme avait été éteint. Plus précisément, je pensais qu’il avait été éteint par ma nouvelle passion pour la justice animale.

En tant qu’écrivaine, je m’étais concentrée principalement sur les problèmes ouvertement féministes y compris la représentation du genre dans la culture populaire, le traitement des femmes dans le monde arabe, et la dichotomie vierge/prostituée. Bien qu’ayant été végétarienne pendant toute ma vie adulte, j’avais réussi à me convaincre que les droits des animaux étaient une cause “moins importante”, sur laquelle on pourrait se pencher après avoir résolu tous les problèmes de l’humanité. Pourquoi perdre son temps à essayer de convaincre les gens de s’intéresser à la souffrance d’autres espèces quand tant d'entre eux est à peine émus par la souffrance de la nôtre ?

Assister à la lutte futile de ces vaches condamnées et lire la confusion totale sur leur visage m’a fait comprendre à quel point j’avais tort. Je savais que je n’allais plus jamais pouvoir regarder le monde de la même façon. J’étais stupéfaite que, contrairement à l’oppression des femmes, nous soyons quasiment tous complices des mauvais traitements infligés aux animaux. Je voulais – j’avais besoin de – diffuser le message des défenseurs de la cause animale, mais j’avais peur que ce soit au détriment de mon féminisme. Après tout, les droits des animaux et ceux des femmes étaient en compétition dans la conscience publique. De plus, vu les tactiques de choc des groupes comme PETA qui ne sont pas contre l’exploitation du corps féminin afin de vendre leur message, les deux sont non seulement pas liés, mais antagoniques, non ?

C’était en cherchant une réponse à cette question que je me suis tournée vers The Sexual Politics of Meat.

Manger les animaux reflète et représente les valeurs patriarcales... Si la viande est symbole de la domination masculine, la présence de la viande signifie donc la soumission des femmes.

Là se trouvait le lien entre mon féminisme et mon végétarisme. La viande me mettait mal à l’aise depuis mon enfance puisqu’elle me rappelait ma situation d’impuissance. Tout comme les femmes, les animaux souffrent parce qu’on les traite comme des marchandises. Relégués au statut d’objets, leurs désirs ne comptent pas. Ils existent pour être utilisés et abusés. Ce n’est pas spécifique à une culture ou une religion, c’est un problème global et structurel qui prend sa source dans la croyance que les plus puissants ont le droit de dominer les plus faibles.

Les féministes qui mangent de la viande militent pour leur propre libération, mais tant qu’elles participent à l’exploitation animale – Donnez de la viande à votre homme ! – elles soutiennent le système même contre lequel elles militent.

Mon refus précoce de l’autorité patriarcale et mes tentatives répétées de vivre sans viande étaient bien liés. Je rejetais le contrôle de mon corps ainsi que des corps des animaux avec qui je me suis toujours identifiée. Je suis féministe et vegan parce que je m’oppose à toute oppression, à toute violence, à toute discrimination. Je m’oppose à ce qu’on appelle “l’ordre naturel” qui considère que l’infériorité perçue donne permission de nier les droits fondamentaux.

Il n’y a pas si longtemps les femmes et les Noirs étaient jugés sans âme et on pensait qu’ils n'étaient pas assez intelligents pour mériter l’autonomie. On continue à enlever les petits animaux de leurs mères avec la même bonne conscience qu’on se donnait quand les femmes noires et indigènes en Australie souffraient des mêmes abus. Elles ne les aiment pas comme nous. Elles ne se souviendront pas comme nous. Elles ne sont pas comme nous.

Mais, en fait, elles sont comme nous. Je le savais à cinq ans quand j’ai versé des larmes pour une poule qui est morte avant que j’aie pu lui donner un prénom. Cette révélation a imprégné mon travail où j’exhorte mes consœurs féministes à ne pas ignorer les liens entre le féminisme et le véganisme.

Nous devons examiner notre privilège humain comme on examine le privilège masculin, le privilège racial et le privilège de classes sociales. En tant que femmes, nous devons nous voir dans la souffrance des animaux puisque, comme nous rappelle Adams, nous sommes celles qui “ont été avalées et nous sommes les avaleuses. Nous sommes celles qui consomment et celles qui sont consommées”.

Il n’y a pas que ma vie professionnelle qui a changé. La boucle semble bouclée dans ma vie personnelle. Quitter ma famille m’a accordé la liberté d’adopter mon mode de vie végétarien. Me réconciliant avec ma mère plus d’une décennie plus tard, j’ai fini par comprendre pourquoi je suis devenue végétarienne en premier lieu, pourquoi je me suis toujours identifiée avec les animaux.

En tant que féministes vegan, nos meilleures armes pour militer pour un monde plus juste sont nous-mêmes. Je pensais auparavant que les différences entre ma famille et moi étaient insurmontables, et que nous ne ferions plus partie de la vie l’une de l’autre comme avant. Mais le temps et le deuil peuvent rendre les différences les plus importantes négligeables. Quand mon frère est mort soudainement, je me suis occupée de ma mère pendant son deuil insupportable. Telle la fille prodigue, je faisais à nouveau partie de ma famille, mais cette fois c’était à mes conditions et, à son crédit, ma mère n’a jamais essayé de me changer.

Ma famille se retrouve toujours autour de la nourriture. J’ai eu la chance d’assister à plusieurs de ces récentes réunions. Mise à part la détresse intrinsèque que je ressens quand je vois les gens manger de la viande, je les apprécie d’une façon que je n’ai jamais ressentie quand j’étais enfant, comme on apprécie de faire quelque chose parce qu’on en a envie, pas parce qu’on y est obligé. Aujourd’hui, parmi tous les plats de viande, il y a toujours au moins un plat végétalien servi en mon honneur, un respect de mes choix qui n’existait pas quand j’étais adolescente.

Il y a quelques semaines, j’étais chez mon frère aîné qui est très traditionaliste. Toute la famille y était ; ma mère, mes frères et sœurs, leurs conjoints et leurs enfants. Je jetais un coup d’œil à la table à manger ; il y avait au moins trois salades et deux sortes de Kibbeh.

Ce qui m’a frappée c’est que de tous ces plats que ma belle-sœur omnivore avait soigneusement préparés, il y en avait qu’un qui contenait de la viande. Le reste était 100% vegan. Un petit symbole, un petit pas, qui me donne de l’espoir que l’œuvre de ma vie n’est peut-être pas en vain.

Ceci est un extrait édité de Defiant Daughters: 21 Women on Art Activism Animals and The Sexual Politics of Meat. Edité par Kara Davis et Wendy Lee, avec un avant-propos de Carol J. Adams. Publié en mars 2013 par Lantern Books. Reproduit sous permission.

Ruby Hamad est une écrivaine vivant à Sydney. Elle a écrit pour The Sydney Morning Herald, The Age, ABC Unleashed, Crikey, et New Matilda. Sa passion est la poursuite de la justice sociale, y compris la justice pour les plus vulnérables parmi nous, les êtres non-humains. Elle a un blog, quelque peu négligé, dont elle compte toujours s’occuper, et un fil Twitter.

Image : Ruby Hamad à EdgarMission, refuge pour animaux de ferme.